- 1. Was sind generative Inhalte überhaupt?

- 2. Wem gehört der KI-Output?

- 3. Wofür darf ich generative Bild-Inhalte nutzen?

- 4. Welche rechtlichen Risiken kann die Verwendung generativer Bild-Inhalte haben?

- 5. Was muss ich beachten, wenn ich bereits vorhandene Bildinhalte mit einer KI bearbeite?

- 6. Muss ich KI-generierte Inhalte kennzeichnen?

- 7. Kann eine Kennzeichnung auch aus anderen Gründen sinnvoll sein?

- 8. Wie muss ich KI-generierte Bilder kennzeichnen?

- 9. Was sollte ich vor einem Posting immer prüfen?

- 10. FAQ

Was sind generative Inhalte überhaupt?

Generative Inhalte sind Texte, Bilder, Videos, Musik oder andere Medien, die von einer Künstlichen Intelligenz auf Basis von Eingaben (= Prompt) neu erzeugt werden.

Generative Bildinhalte können auf zwei unterschiedlichen Wegen entstehen: Entweder ausschließlich auf Basis eines Texteingabe-Befehls (Prompt) oder unter Verwendung einer vorhandenen Bildvorlage.

Im ersten Fall erzeugt die KI ein Bild rein aus sprachlicher Beschreibung – beispielsweise „futuristischer Stadtpark bei Sonnenuntergang“ – ohne dass ein konkretes Ausgangsbild vorliegt. Dieses Verfahren wird als Text-zu-Bild-Generierung bezeichnet.

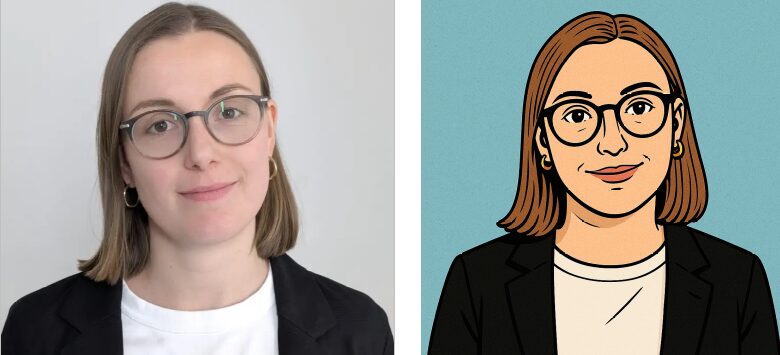

Im zweiten Fall wird ein bestehendes Bild als Input verwendet und mithilfe der Künstlichen Intelligenz stilistisch verändert, erweitert oder neu interpretiert – etwa indem ein bereits vorhandenes Foto oder Bild „im Comic-Stil“ umgewandelt wird. Diese KI-generierte Veränderung nennt sich Bild-zu-Bild-Generierung.

Außerdem existieren KI-gestützte Bearbeitungswerkzeuge, die vorhandenes Material modifizieren, z. B. durch Ersetzen von Hintergründen, Gesichtern oder Stimmen. In diesem Fall spricht man jedoch nicht mehr von generativen Inhalten, sondern von KI-unterstützten Inhalten.

Wem gehört der KI-Output?

Bilder und Videos gehören zunächst einmal dem Urheber oder der Urheberin des jeweiligen Werks, das heißt, der Person, die das Bild oder Video erschaffen hat. Nach deutschem Recht kann nur ein Mensch Urheber sein. Eine Künstliche Intelligenz kann daher keinen urheberrechtlichen Schutz beanspruchen.

Allerdings legen einige Anbieter von KI-Systemen in ihren Nutzungsbedingungen fest, dass sie sich bestimmte Rechte (Lizenzen) an den von der KI generierten Inhalten vorbehalten. Andere knüpfen die Gewährung solcher Lizenzen an ein kostenpflichtiges Abonnement des Dienstes.

Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen stellen einen Vertragsbrauch gegenüber dem Anbieter des KI-Systems dar. Ein solcher Vertragsbruch kann unterschiedliche Konsequenzen haben, möglich ist zum Beispiel eine Kontosperrung oder der Entzug von Nutzungsrechten. Eine Überprüfung der Nutzungsbedingungen des jeweils genutzten Dienstes verschafft Ihnen Sicherheit.

Die Nutzungsbedingungen der KI-Anbieter regeln häufig, das Nutzer:innen keine exklusiven Rechte an den erstellten Bildern oder Videos haben. Das heißt: Man darf die Inhalte zwar für eigene Zwecke nutzen, muss aber gleichzeitig damit rechnen, das auch andere Zugriff auf die Inhalte haben bzw. mithilfe der KI künstliche Inhalte erstellen lassen.

Wofür darf ich generative Bild-Inhalte nutzen?

Für private Zwecke können KI-generierte Bilder und Videos stets genutzt werden. Somit sind z.B. ein KI-generierter Desktophintergrund oder das Versenden eines KI-generierten Videos in einem privaten Chat unproblematisch.

Das Posten KI-generierter Bild-Inhalte auf Social-Media-Plattformen ist grundsätzlich erlaubt, solange die Nutzung zu keinen kommerziellen Zwecken erfolgt. Dennoch sind in diesem Zuge stets die Nutzungsbedingungen des KI-Anbieters, mit dessen Software das KI-generierte Bild oder Video entstanden ist, zu berücksichtigen.

In den meisten Fällen ist die kommerzielle Nutzung des generierten Outputs nur dann unproblematisch, wenn der KI-Anbieter diese Nutzung durch die Lizenzvereinbarungen in seinen Nutzungsbedingungen erlaubt. In der Regel ist das der Fall.

Einige Anbieter verlangen jedoch für die kommerzielle Nutzung ihres Outputs den Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements. Teilweise knüpfen die Anbieter die Kostenpflicht für die kommerzielle Nutzung des KI-Outputs auch an die Unternehmensgröße ihrer Nutzer:innen. Unternehmen von einer gewissen Größe oder mit einem gewissen Umsatz sollen dann für die Nutzung des KI-Outputs zahlen.

„Sie möchten KI-generierte Inhalte nutzen, sind sich aber unsicher, ob damit rechtliche Risiken einhergehen? Wir prüfen Ihren Fall. Setzen Sie auf unsere rechtliche Erfahrung.“

Welche rechtlichen Risiken kann die Verwendung generativer Bild-Inhalte haben?

Selbst wenn die Nutzung des KI-generierten Bild-Inhalts im Zuge der Nutzungsbedingungen mit dem KI-Anbieter zulässig ist, können weitere rechtliche Risiken einer Veröffentlichung bestehen:

Was muss ich beachten, wenn ich bereits vorhandene Bildinhalte mit einer KI bearbeite?

Zunächst gilt: Werke aller Art, damit auch Bilder und Videos, dürfen nicht bearbeitet werden, ohne dass der Urheber dieser Bearbeitung zustimmt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Original aus der Vorlage noch erkennbar ist („Abstandsregel“).

Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen eines Werkes […] dürfen nur mit Zustimmung des Urhebers veröffentlicht oder verwertet werden. Wahrt das neu geschaffene Werk einen hinreichenden Abstand zum benutzten Werk, so liegt keine Bearbeitung oder Umgestaltung im Sinne des Satzes 1 vor.

§ 23 Abs. 1 UrhG

Allerdings kennt das deutsche Urheberrecht auch Ausnahmen zu dieser Regelung. Sie werden als urheberrechtliche Schranken bezeichnet und sind in den §§ 44a – 53a UrhG geregelt. Die wichtigsten Ausnahmen stellen die folgenden Schranken dar:

- Zitatrecht (§ 51a UrhG): erlaubt die Übernahme fremder Werke oder Werkteile, wenn dies zur Veranschaulichung, Kritik oder Auseinandersetzung mit dem Original dient – und wenn das neue Werk einen eigenständigen Zweck verfolgt.

- Parodie, Karikatur, Pastiche (§ 51a UrhG): erlaubt die Übernahme fremder Werke zum Zweck der Parodie, der Karikatur oder der Pastiche. Erforderlich ist, dass das neue Werk sich erkennbar auf das Original bezieht, aber zugleich eine eigenständige Aussage trifft. Weiterhin muss die Nutzung angemessen sein und darf die berechtigten Interessen des Urhebers nicht unzumutbar verletzen (z. B. durch eine entstellende oder diffamierende Darstellung). Insgesamt muss ein gewisser Abstand zum Original gewahrt werden.

Achtung: Bild-Quelle nennen!

Selbst wenn eine Schranke greift, muss man bei einer Veröffentlichung des bearbeiteten Werks in der Regel die Quelle und den Urheber nennen.

Muss ich KI-generierte Inhalte kennzeichnen?

Lange gab es im deutschen und auch europäischen Recht keine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte. Diskutiert wurde ihre Notwendigkeit jedoch immer wieder.

KI-generiertes Rezeptheft

Im Sommer 2023 veröffentlichte ein großer deutscher Verlag ein Sonderheft mit 99 Pasta-Rezepten und dazugehörigen Bildern, ohne offenzulegen, dass der gesamte Inhalt weitgehend von einer Künstlichen Intelligenz erstellt wurde. Dies wurde erst durch Medienberichte bekannt. Der Deutsche Presserat musste daraufhin entscheiden, ob eine Kennzeichnungspflicht für das gesamte Rezeptheft oder zumindest für Teile davon bestand.

Er rügte den Verlag schließlich für die Bilder des Rezepthefts: Diese seien nicht als KI-generiert gekennzeichnet und könnten Leser irreführen, da sie wie echte Fotos zubereiteter Gerichte wirken. Die KI-generierten Texte stellten hingegen laut Presserat keinen Verstoß gegen den Pressekodex dar.

Mit der am 01.08.2024 in Kraft getretenen KI-Verordnung (auch AI-Act genannt) gibt es erstmalig gesetzliche Verpflichtungen zur Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten.

Art. 50 Abs. 4 der KI-Verordnung sieht eine Kennzeichnungspflicht für Nutzer:innen (in der Sprache der Verordnung: „Betreiber“) von KI-Systemen vor.

Art. 50 Abs. 4 (UAbs. 1) KI-VO

Betreiber eines KI‑Systems, das Bild-, Ton- oder Videoinhalte erzeugt oder manipuliert, die ein Deepfake sind, müssen offenlegen, dass die Inhalte künstlich erzeugt oder manipuliert wurden.

Diese Pflicht beschränkt sich zwar auf die Kennzeichnung von Bild-Inhalten, die einen sog. Deepfake darstellen, allerdings sind nach der KI-Verordnung alle durch KI erzeugten oder manipulierten Bild-, Ton- oder Videoinhalte Deepfakes, wenn sie

- wirklichen Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen ähneln und

- einer Person fälschlicherweise als echt oder wahrheitsgemäß erscheinen würden.

Dadurch ist der Anwendungsbereich der Kennzeichnungspflicht sehr groß und kommt einer generellen Verpflichtung zur Kennzeichnung sehr nahe.

Keine Kennzeichnungspflicht besteht nur, wenn die Inhalte offensichtlich fiktiv oder symbolisch sind und dies von Personen eindeutig erkennbar ist. Dies ist zum Beispiel bei solchen deutlich erkennbaren Cartoon-Bildern der Fall.

Kennzeichnungspflicht von Deepfakes: Ab 2. August 2026

Die KI-Verordnung ist zwar bereits im Sommer 2024 in Kraft getreten, die Vorgaben des Artikels 50 – wie viele andere Regelungen – gelten jedoch erst ab dem 2. August 2026. Eine Rückwirkung für davor veröffentlichte Bilder ist nicht vorgesehen.

Dennoch ist es ratsam, die Vorgaben schon jetzt zu berücksichtigen – insbesondere bei Inhalten, die langfristig genutzt oder später erneut veröffentlicht werden sollen.

Kann eine Kennzeichnung auch aus anderen Gründen sinnvoll sein?

In bestimmten Fällen kann eine Kennzeichnung von KI-generierten Bild-Inhalten über die gesetzliche Verpflichtung hinaus erforderlich sein:

- Wettbewerbsrecht: Nutzen Sie KI-generierte Bild-Inhalte, um damit für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu werben und machen Sie die Nutzung von Künstlicher Intelligenz nicht transparent, kann es sich um eine wettbewerbsrechtlich relevante Irreführung von Verbraucher:innen handeln, sodass eine Kennzeichnung der KI-generierten Inhalte sinnvoll ist

- Plattform-Richtlinien: Viele Plattformen (z. B. Instagram, TikTok, YouTube) verlangen explizit eine Kennzeichnung, wenn KI-generierte Inhalte verwendet werden – Diese Kennzeichnungspflicht gilt insbesondere bei realistischen Inhalten wie synthetisch erzeugten Gesichtern, Deepfake-ähnlichen Inhalten oder Stimm- und Video-Imitationen

Wie muss ich KI-generierte Bilder kennzeichnen?

Die europäische KI-Verordnung gibt auch konkrete Angaben zur Umsetzung der Kennzeichnungspflicht. Laut Art. 50 Abs. 5 KI-Verordnung ist es erforderlich, dass „spätestens zum Zeitpunkt der ersten Interaktion oder Aussetzung in klarer und eindeutiger Weise“ die entsprechende Information über die KI-Generierung bereitgestellt werden muss.

Die Vorgaben in „klarer und eindeutiger Weise“ sind dabei recht unspezifisch. Der Hinweis, dass die Inhalte in dieser Form nicht die Realität abbilden, sondern künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, reicht jedoch in jedem Fall aus.

Formulierungsbeispiele für eine (freiwillige) KI-Kennzeichnung:

„Dieses Bild wurde mit KI erstellt. (Anbieter)“

„Die Bilder dieses Beitrags wurden mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.“

„Animiertes Video generiert mit (KI-Anbieter).“

Am rechtssichersten ist darüber hinaus sowohl eine Einbettung des Hinweises direkt in das visuelle Material (z.B. mit einem Wasserzeichen) als auch ein Hinweis unter dem Bildmaterial.

Ein zusätzlicher Hinweis unter dem Bildmaterial ist vor allem deshalb wichtig, da für die Kennzeichnungspflicht auch die geltenden Barrierefreiheitsanforderungen bestehen. Das bedeutet unter anderem, dass ein Screenreader die Bildschirminhalte für seh-eingeschränkte Personen in Sprache oder Braille übersetzt.

Kennzeichnungspflicht und Barrierefreiheit

Eine Alternative zur „normalen“ Bildbeschreibung als Text ist es, den direkt in das Material eingebundenen Hinweis mit einem Alternativ-Text in HTML oder CMS zu versehen, um ihn screenreader-freundlich und damit barrierefrei zu machen. Dann aber muss im Foto selbst zusätzlich ein Hinweis enthalten sein. Es gilt: Sehende und seh-eingeschränkte Personen müssen die Kennzeichnung gleichermaßen lesen können.

Darüber hinaus sollte die Kennzeichnung bei längeren Inhalten – wie Videos – in regelmäßigen Intervallen wiederholt werden, damit der künstliche Charakter auch für unerfahrene Betrachter:innen ersichtlich wird bzw. nicht in Vergessenheit gerät.

Was sollte ich vor einem Posting immer prüfen?

Die folgende Checkliste stellt die wichtigsten Aspekte, die es vor dem Posting eines KI-generierten Bildes oder Videos zu beachten gibt, für Sie noch einmal übersichtlich dar:

Checkliste: Nutzung generativer Bild-Inhalte

-

Lizenzen prüfen

Klären Sie stets, ob der KI-Output rechtlich sicher nutzbar ist. Dabei hilft ein Blick in die Nutzungsbedingungen des KI-Anbieters.

-

Bestehende Rechte im Blick haben

Handelt es sich um einen KI-generierten Inhalt, der auf einer Bild-Vorlage beruht, sollten Sie sich Gedanken zu etwaigen bestehenden Urheber- und Persönlichkeitsrechten sowie sonstigen Schutzrechten machen.

-

Inhalte kennzeichnen

Überlegen Sie sich, ob Sie die KI-generierten Inhalte als solche kennzeichnen müssen oder wollen.

-

Achtung bei kommerzieller Nutzung oder Veröffentlichung

Möchten Sie die Inhalte kommerziell nutzen oder veröffentlichen, sollten Sie besonderes Augenmerk auf die zuvor genannten Punkte richten. Für eine kommerzielle Nutzung gelten sowohl hinsichtlich der Nutzungsbedingungen von KI-Anbietern als auch hinsichtlich der Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Inhalten meist strengere Vorgaben.

Schreiben Sie einen Kommentar